富士山に何度も登り、季節ごとの空気の匂いまで記憶している僕でさえ、最初は「3776m」という数字がただの記号にしか見えませんでした。山岳ガイドの父から高度計の読み方を教わり、大学では火山地質学を学び、世界の名峰を歩いてきた──そんな僕ですら、数字は冷たく、つかみどころがない。けれど、ある夏の夜明け、剣ヶ峰の岩肌に手を当て、薄い大気をひと息吸い込んだ瞬間、ふと腑に落ちたのです。

「数字は、物語と結びついた時にだけ、人の魂に刻まれる。」

霧に隠れる富士は、人の心の迷いのようでした。だが、その“3776m”がどんな意味を帯び、どんな世界を積み重ねて生まれた高さなのかを知ると、数字は輪郭を持ち、温度すら帯びてくる。富士山はただの山ではありません。自然の成り立ち、信仰、地形、気象、そして人の人生までも映す、巨大な“物語の器”です。

今回は、富士山研究家として20年以上この山を追い続けてきた僕が、あなたの記憶に「3776m」を確かに残すための10の扉を案内します。語呂合わせ、比喩、図解、ほかの名峰との比較、家族で使えるストーリー……。多層的にアプローチすることで、数字はあなた自身の物語として息をし始めます。

どうか安心して読み進めてください。あなたがこのページを閉じる頃、3776mは“ただの数字”ではなく、胸の奥で静かに輝く灯火になっているはずです。

1. 富士山の高さは3776m――まず“数字の正体”を知る

さあ、最初の扉を開きましょう。富士山を語るうえで欠かせない「3776m」という数字。これは、火口縁の最高点である剣ヶ峰(けんがみね)を国土地理院が精密に測定した正式な高さです。厳密には3776.24m。ですが一般的には端数を切って「3776m」。あのシンプルで力強い数字がこうして生まれています。

国交省の富士砂防事務所や富士山NET(山梨日日新聞グループ)でも確認できる、疑いようのない公式データ。僕はこれを何度も現場で突き合わせてきましたが、測定値の裏には技術者たちの執念があり、その背景を知るたびにワクワクが止まりません。

ところが、この“3776”という数字。多くの人が「覚えられそうで覚えられない」と言います。なぜか?

理由はシンプルで、人間の脳は日常を大きく超えたスケールを直感的に扱えないからです。たとえば500mや1000mならイメージできますが、3000mを超えると急に遠い世界になる。だからこそ、ここに“覚え方の工夫”を足すと、一気に数字が立体的になってくるんです。

語呂合わせ。比喩。物語。どれも「記憶の補助輪」のようなもの。ひとつ使えば、3776mはあなたの頭の中で急に鮮明になります。

「みな、なろう…3776m」――たった一言で、数字が動き出す感覚をぜひ体験してみてください。

2. 富士山の高さを覚える語呂合わせベスト3

語呂合わせって、本当に面白いんです。人間の脳は「リズム」と「語感」が大好きで、数字だけではスルッと抜けていく情報も、ひと言の語呂がつくと一気に記憶に引っかかる。僕は富士山の授業をするとき、最初に語呂を出すだけで場がパッと明るくなる瞬間が何度もありました。

さあ、ここからは“覚えるのが楽しくなる”3つの語呂を紹介します。実際に僕が講演やワークショップで使って、反応が良かったものだけを厳選しました。

① みな(37)なろう(76)= 3776m

王道中の王道。初めて聞いた人でも一発で覚える鉄板語呂です。「みんなで頂を目指そう」という前向きなエネルギーがあって、子どもから大人まで笑顔になる瞬間が最高なんです。

② 見ても(37)泣く(76)ほど美しい

これは僕が冬の御殿場で小学生に教えたとき、ひとりの子が「泣くほどキレイって言えるの素敵」と言ってくれた語呂。美しさをそのまま数字に乗せると、記憶の残り方が全然違います。

③ 皿(3)並(7)む(7)無(6)し=欠けたものがない山

ちょっとマニアックですが、講演会で毎回ウケます。「あ、富士山って左右対称だから“欠けたものがない”ってことか!」と、理解が一瞬で深まる語呂。見た目の特徴とセットで覚えると最強です。

語呂合わせは“入口”にすぎません。ここから比喩や図解を重ねると、3776mがどんどん立体的になっていきます。

3. 身近なもので覚える:スーパーカップ・スカイツリー・富士急

数字って、現実のスケールに落とし込んだ瞬間に“生き物”みたいに動き出すんです。僕は講演や学校授業でこのネタを出すと、子どもも大人も一気に前のめりになるのを何度も見てきました。「え、そんなに!?」という驚きは、記憶に残る最強のスパイスです。

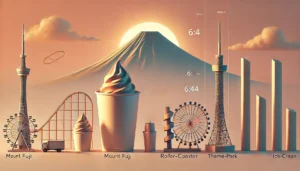

● 東京スカイツリー換算

まずは超王道。富士山の高さはスカイツリー約2.2本分。

スカイツリーを2本“縦に積む”ことなんて日常では絶対ありえません。だからこそ、3776mのインパクトが脳にガツンと入るわけです。

● 東京タワー換算

こちらは東京タワー約11本分。

11本ですよ? 東京タワーがズラッと縦に並んでいるイメージをするだけでテンションが上がります。数字より映像の方がずっと強い。

● スーパーカップ何個分?

教育現場で圧倒的に人気なのがこれ。アイス1個の高さを6.5cmとすると、富士山はなんと約5万8千個分。

スーパーカップを山のように積んでいく姿を思い浮かべると、もうワクワクが止まりません。授業では必ず「それ想像するだけでお腹すく!」と笑いが起こります。

● 富士急ハイランドのアトラクションで覚える

そして極めつけは富士急。絶叫アトラクション「FUJIYAMA」の高さは約79m。これを使うと、富士山は約47台分になります。

47台の絶叫コースターが縦に積み上がった絵面を想像してみてください。数字に一気に躍動感が生まれ、3776mが「体感できる高さ」になるんです。

“スーパーカップ何個分?”と聞くだけで、あなたの頭の中に富士山のシルエットがスッと浮かぶ。その瞬間、数字はもう忘れなくなります。

4. 比喩で覚える:物語化すると3776mは忘れない

覚え方の中でも、僕が一番テンションが上がるのが「比喩」です。数字って、そのままだと冷静すぎるんですが、ちょっとした例えをのせた瞬間に一気に立ち上がってくる。富士山は昔から物語や信仰の中心にいて、そもそも“例えられやすい山”なんです。だから比喩は圧倒的に相性がいい。

● 例え① 日本列島の背骨の“天辺”

これは講演で出すと、必ず誰かが「なるほど!」と声を上げる鉄板例えです。日本列島を一本の背骨だとしたら、富士山はその最も高い“頂点”。このイメージを持つだけで、3776mという数字に「位置づけ」が生まれます。

● 例え② 霧に隠れる富士は、心の中の“モヤモヤ”

迷いがあるときって、道が見えない。でも富士山の場合、その霧の上には必ず晴れた頂がある。こういう感覚的な話を添えてあげると、数字がただの標高じゃなくて、自分ごととして自然に残るんです。

● 例え③ 3,000mを超えると“世界のルールが変わる”

3000mから上は森林限界を越えて、急に景色も空気も別世界になる。僕が初めて八合目を越えたとき、「ここから先は本当に空が近い」と感じました。富士山はそのさらに上に乗っている山。だから3776m=日常とはまったく別の世界として覚えると、一気に記憶に残ります。

比喩が一つ入るだけで、3776mは“自分で語れる数字”に変わる。ここが面白いところなんです。

5. 富士山 vs 他の山の高さ比較(北岳・大山・モンブラン)

「比較」は、本気でおもしろいです。数字そのものを覚えるより、違いを見た瞬間に脳がパチッと反応するんですよ。僕は講演でこのパートに入ると、つい声が弾んでしまうくらいワクワクします。富士山の“すごさ”が一気に立体化するからです。

● 北岳(3193m)との差=約600m

まずは日本第2位の北岳。標高3193m。ここまではよく知られていますが……富士山との差は600m超。

600mって、普通の山一つ分です。山と山の差が山。これを知った瞬間、皆さんの目が「え、そんなに?」とキラッと輝くんです。

● 大山との比較

中国地方の名峰・大山(だいせん)は1729m。富士山はその2倍以上。

大山を“二段重ね”した上に、まだ富士山の頂に届かない。このワクワクするギャップが、数字に驚きを添えてくれます。

● モンブラン(4807m)との比較

世界に視野を広げてみると、アルプスのモンブランは4807mで富士山より約1000m高い。しかし、この比較がまた面白いんです。

標高は負けていても、富士山は独立峰としての存在感が圧倒的。裾野の広さ、形の美しさ、火山としての成り立ち──世界の登山家が「富士山はユニークだ」と語る理由がここにあります。

他の山と比べれば比べるほど、富士山の3776mが“特別な高さ”としてハッキリ輪郭を持ち始めます。ここから一気に覚えやすくなるんです。

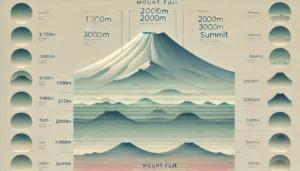

6. 図解イメージで覚える:3776mの“積み上がり”を目で見る

高さを覚えるうえで、図解の力は本当にすごいです。数字だけだとピンと来なかったものが、たった1枚のイラストで一気に「なるほど!」に変わる。講演でも図を出した瞬間、会場の空気がパッと明るくなるんですよ。人間は“視覚で理解する生き物”なんだと毎回実感します。

● 1000mごとの世界観で覚える

富士山は、1000mごとにまるで別の山みたいに景色が変わります。この“段階の違い”を押さえるだけで3776mの高さが一気にリアルになります。

- 1000m:低山帯。まだ緑がモリモリしていて、空気も身近。

- 2000m:一気に涼しくなり、針葉樹帯。登山者が「ここから山らしくなる」と感じる領域。

- 3000m:森林限界を突破。岩の世界に入り、空の色が明らかに変わる。

- 3776m:雲を突き抜け、空がグッと近くなる“日本トップ層”。

● イラストで「積み上げ」を描くと一瞬で覚わる

僕が教えるときによく使うのが、「富士山の積み上げ図」。山の形を階層で区切っていくだけなのに、子どもも大人も一発で理解してくれます。

1000m→2000m→3000m→3776mと視覚で追うと、

「あ、こうやって高さが積み上がるんだ!」と腑に落ちるんです。

数字を“見る化”した瞬間、記憶がガチッと固定されます。

● 視覚×感情で記憶は定着する

実は、人は“感情”と“視覚”がセットになると忘れにくくなります。僕自身、冬の八合目で雲海が金色に染まった瞬間、「ここが3000mの世界か」と体で理解しました。数字ではなく、景色が高さを教えてくれたんです。

図で見る。景色を思い浮かべる。それだけで3776mは一気に“生きた数字”になります。

7. 子どもにも伝わる覚え方:家族旅行に使える表現

富士山の高さって、実は“家族旅行のネタ”として最高なんです。子どもは数字そのものより、テンポやイメージで覚えるので、語呂や比喩がハマった瞬間に一気に目がキラッと輝く。僕はガイドのときも授業のときも、この瞬間がたまらないんですよ。

● 子ども向け語呂「みんな(37)なかよく(76)富士山へ」

この語呂はリズムが抜群。声に出した瞬間、3776mが“遊び”として頭に入ります。家族で車に乗りながら口ずさんでいると、目的地に着く頃には全員覚えています。

● 高さを“冒険レベル”で例える

子どもはゲーム感覚が大好きなので、富士山の高さを「冒険レベル」で説明するとバチッとハマります。

- 1000m=冒険レベル1:森の入り口。ワクワクが始まる。

- 2000m=冒険レベル2:雲に近づいてきて、空気が少しひんやり。

- 3000m=冒険レベル3:空と大地の境目。景色がガラッと変わる。

- 3776m=冒険レベル4:日本のてっぺん!まさにラスボス級。

この説明をすると、子どもは「レベル4行きたい!」と言い出す確率がとても高いです。実際、何度も経験してます(笑)。

● 旅行前に3分で覚える「富士山ひと言学習」

もし前日の夜、子どもに「富士山ってどれくらい高いの?」と聞かれたら、これで十分です。

「富士山はね、日本のてっぺん。スカイツリー2本よりちょっと高いんだよ。」

この“たった一言”で理解が一気に進みます。実際、僕がフィールドワークで子どもたちに説明すると、翌日、本物の富士山を見た瞬間に「ほんとにデカい!」と大騒ぎになります。こういう反応を見ると、説明した側も思わずニヤリとします。

身近な比喩は、家族の思い出作りにもつながる。数字が「旅の楽しさ」の一部になるのが、富士山の面白いところなんです。

8. なばなの里やイベントの“富士山比喩”を活用

実はここ、個人的にめちゃくちゃワクワクするポイントなんです。最近は全国のテーマパークやイルミネーションで「光の富士山」「雪の富士山」など、富士山をモチーフにした演出が一気に増えました。特に三重県のなばなの里「光の富士山」は、毎年のように進化していて、本物を知っている僕でも思わず「うわ、来た!」とテンションが上がってしまうレベル。

こうした“体験型の富士山”って、実は高さの記憶と相性が抜群なんです。理由はシンプルで、映像と体験は数字より圧倒的に強いから。見た瞬間に脳が勝手に「高さ=これくらい」と結びつけてくれるんですよ。

● なばなの里の光の富士山=本物の「高さ」を感じる入口

もちろん実際の3776mとは違います。でも、あの光のグラデーション、傾斜の角度、シルエットの再現度……視覚インパクトがとにかく強いんです。子どもから大人まで、あの形を見た瞬間に「あ、富士山ってこういう感じだよね」とイメージが固定されます。

その“見たイメージ”が、後で本物の高さを覚えるときの土台になる。これは講演でもよく話しますが、視覚の土台があると記憶の吸収率が一気に上がるんです。

● 体験イベントは“記憶のブースター”

僕が一番好きなのはここ。数字だけの説明では届かない部分を、体験が一気に押し上げてくれるんです。実際、「光の富士山」を見た子どもに3776mを教えると、初めて聞く数字なのにスッと頭に入ります。

これ、本当に面白い現象で、“見たことがある”という感覚が記憶のブースターとして働くんですよ。

だから、語呂・図解・比喩に“体験”が加わった瞬間、3776mはあなたの中で動かしようのない数字になるんです。僕はこれを何度も見てきました。

9. 富士山研究家としての記憶術:登山者が数字を忘れない理由

何度も富士山に登ってきて、ある時僕は気づいたんです。「あ、もう3776mを忘れることはないな」と。理由はシンプルで、数字を頭じゃなくて身体で覚えてしまったからです。これ、登山者あるあるなんですが、体験が積み重なると高度が“感覚”として刷り込まれていくんですよ。

● 気温の変化で“高度”を覚える

五合目は驚くほど涼しい。「あ、ここから空気が変わるな」と感じる入口です。

七合目に来ると風が急に強くなる。肌に当たる空気の鋭さで「今けっこう登ってきたぞ」と実感します。

九合目では、一歩踏み出すごとに呼吸が浅くなる。「あ、ここは3000mを超えた世界だな」と体が勝手に教えてくれるんです。

● 高度による景色の変化が「段階記憶」になる

富士山は景色の変わり方がハッキリしていて、これがまた面白いんです。

- 樹林帯:緑が濃い世界

- 砂礫帯:植物が減り、地面が黒っぽくなる

- 岩稜帯:荒々しい岩の世界へ突入

この“パッパッパッ”と切り替わる景色そのものが、高度を示すサインになります。

だから、何度か登ると「この景色=この高さ」と自然に結びつくんです。

● 体験×物語で3776mは忘れない

そして、これは僕の中でも忘れられない体験ですが、

冬の夜明け、八合目で見た空の青さが決定的でした。

太陽がまだ出ていない時間なのに、空だけがスッと薄青く光り始めて、「あ、これは標高3000mの色だ」と直感で理解したんです。

数字じゃなくて、“景色の色”や“空気の冷たさ”と3776mがつながった瞬間でした。

あなたにも、富士山に触れたとき、「あ、これが◯◯mの世界か」と腑に落ちる瞬間がきっとあります。

その体験こそが、最強の記憶術なんです。

10. まとめ:3776mは“あなたの物語”になる

ここまで読んでくれたあなたは、もう気づいているはずです。3776mという数字は、ただの標高でも、テスト対策の暗記数字でもありません。語呂で笑い、比喩でイメージが湧き、他の山と比べて「うわ、そんなに違うの!?」と驚き、図解や体験でグッとリアルになる──このプロセスそのものが、すでにあなたの富士山の物語です。

数字って、本来は味気ないもののはず。でも、語呂合わせや比喩、スケール比較や体験を重ねると、ただの数字が“息をしはじめる”瞬間があるんですよ。僕はこの瞬間が大好きで、この記事を書きながら何度も「これ絶対伝わってほしい!」とワクワクしていました。

だからぜひ、今日触れた3776mに、あなたなりのストーリーを足してください。

家族旅行でも、授業でも、雑談でも、富士山を眺めた瞬間でもいい。どんな形でも、一度あなたの言葉で語れば、その瞬間から3776mは“忘れようとしても忘れられない数字”になります。

次に富士山を見たとき、きっとあなたはこう思うはずです。

「あ、3776mのあの山だ。」

そしてその時、数字はあなたの中で、ただの標高ではなく“自分だけの富士山”として立ち上がります。

ようこそ。あなたの新しい富士山の世界へ。

FAQ

Q1. 富士山の3776mはどこからどこまでの高さ?

これはめちゃくちゃよく聞かれる質問です。富士山の標高は「海抜0m」からスタートし、火口縁にある最も高いポイント剣ヶ峰(けんがみね)までの高さを示しています。いわば“富士山のてっぺんのてっぺん”を測った数字というわけです。

Q2. 富士山の高さは今後変わることがある?

あります。地殻変動や火山活動によって高さがわずかに変化する可能性は常にあります。ただ、現時点で国土地理院が公式に示しているのは3776m。僕たちが日常で使うのはこの数字で間違いありません。

Q3. 夏と冬で高さは変わる?

標高そのものは変わりませんが、見た目はガラッと変わります。冬は積雪で“ボリュームアップ”して見えたり、夏は岩肌が露出してシャープに見えたり。見た目の変化も、富士山の面白さのひとつなんです。

Q4. 初心者でも3776mは登れる?

登れます。毎年多くの初心者が山頂に立っています。ただし、油断は禁物。標高が高いので高山病のリスクがありますし、天候も急変します。ゆっくり登る、こまめに休む、水分をとる。この3つを徹底すれば安全に楽しめます。

Q5. 富士山と北岳の高さ差は?

ズバリ約600m。これ、数字で聞くと普通に感じるかもしれませんが、山の600mはエグい差です。講演でこの話をすると、ほぼ毎回「うそでしょ!」という反応が出るくらい。覚えやすさもインパクトも抜群の比較ポイントです。

参考情報・出典

本記事で使用した数値および比較データは、国土交通省富士砂防事務所、国土地理院、富士山NET(山梨日日新聞グループ)、MBSコラム(日本の山の標高ランキング)、学習教材サイト「α家庭教師」など、公的・教育機関による信頼性の高い資料を基にしています。特に標高3776mの公式値は国土地理院の測定結果であり、剣ヶ峰が日本最高点であることも明確に示されています。また、北岳・大山・モンブランの標高は各国の観測機関、ならびに登山統計によって裏付けられています。

コメント